关注世纪视觉

关注世纪视觉

手机官网入口

手机官网入口

又是一年元旦,时光仿佛在不经意间就翻开了崭新的篇章。“元旦”一词最早出现于《晋书》:“颛帝以孟夏正月为元,其实正朔元旦之春。”南北朝时,南朝文史学家萧子云的《介雅》诗中有“四季新元旦,万寿初春朝”的记载。

那么古与今的元旦有哪些相同点和不同点呢?请跟随小编一起来看看。

古与今的元旦相同点

1、时间节点的象征意义

无论是古代元旦还是现代元旦,它们都代表着岁序更新的时间节点。这是辞旧迎新的时刻,人们都会在这个时候对过去的一年进行回顾,同时怀着期待和希望迎接新的一年。在心理上,都有一种告别过去的烦恼、不如意,开启全新阶段的愿望。

例如,古代文人会在元旦之际写诗作词,感慨时光流逝并展望未来。

现代人们也会在元旦时制定新年计划,如学习新技能、改善生活习惯等。

2、欢乐庆祝的氛围营造

古今元旦都是欢乐的节日,人们都会营造热闹的庆祝氛围。古代元旦通过放爆竹、挂桃符等方式驱邪祈福,让家里充满喜庆的气息。现代元旦则会用彩带、气球等装饰房屋和街道,并且会有各种灯光秀来增添节日的光彩。在古代,集市上会有各种表演和小吃摊,人们聚集在一起享受节日的欢乐。

现代社会,商场、广场等地也会人来人往,商家促销活动不断,人们购物、游玩,共享节日的快乐。

3、团聚的主题思想

团聚一直是元旦节日中的重要主题。古代元旦,家庭成员会从各地赶回家中,一起祭祀祖先、守岁、拜年,一家人围坐在一起吃团圆饭,共享天伦之乐。

现代元旦也不例外,很多人会利用元旦假期回家看望父母、亲戚,或者和朋友相聚。即使不能回家,人们也会通过电话、视频通话等方式和家人朋友联系,传达思念之情,维系情感纽带。

古与今的元旦不同点

1、时间不同

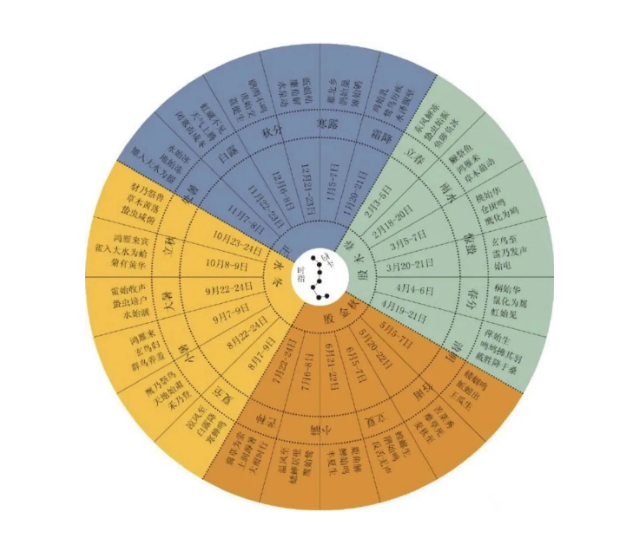

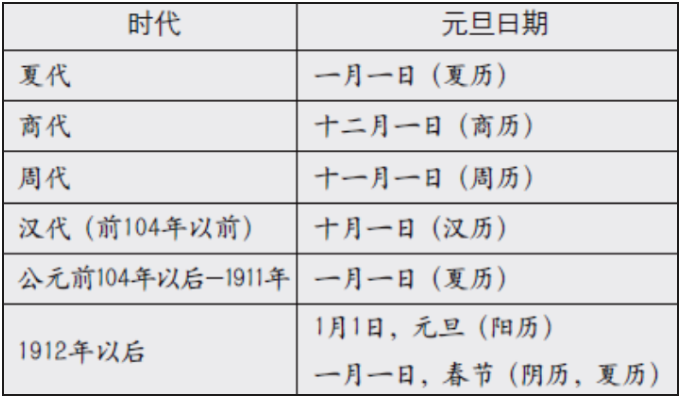

古代元旦:在不同朝代,元旦所指的时间不一样。比如,夏朝的时候,以正月初一为元旦;商朝以十二月初一为元旦;周朝则将十一月初一当作元旦;到了秦朝,又把十月初一作为元旦。自汉武帝时期开始,规定孟喜月(元月)的第一天,也就是正月初一为元旦,此后很长一段时间基本沿用,一直延续到清朝末年。

现代元旦:

现在的元旦是指公历的 1 月 1 日。1912 年,中华民国宣布改用公历纪年,并把公历 1 月 1 日称为 “新年”,但当时还不叫 “元旦”;1949 年 9 月 27 日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定采用公元纪年法,将公历 1 月 1 日正式定为 “元旦”,成为全国性的法定假日。

2、庆祝方式不同

古代元旦:

祭祀祈福:这是非常重要的活动,会祭祀天地、祖先等,祈求新的一年风调雨顺、国泰民安、家族兴旺等。例如在宫廷,皇帝往往会率领群臣举行隆重的祭祀大典,向天地神灵献上祭品,行跪拜之礼等。

朝会仪式:朝廷会举行盛大的朝会,官员们都要身着朝服参加,依次向皇帝朝拜、贺岁,之后还有宴饮等安排,大家一起共贺新年。

民间活动:民间百姓会贴春联(古代叫桃符),放爆竹驱逐 “年兽” 等恶鬼,还有相互拜年,长辈会给晚辈发压岁钱(当时形式和现在有所不同),一家人团聚在一起吃团圆饭等,不同地区也会有各具特色的民俗表演,像舞龙舞狮等一些活动来增添节日氛围。

现代元旦:

假期休闲:元旦作为法定假日,人们大多会选择休息、出游度假,和家人朋友相聚,比如去旅游景点游玩、去商场购物消费、去影院看电影等,享受假期时光。

晚会庆祝:很多地方会举办元旦晚会,像央视以及各大卫视都会播出精心编排的元旦晚会节目,有歌舞、相声、小品等多种形式,人们在家中观看晚会迎接新年。

线上互动:随着互联网发展,人们会通过手机等设备在社交平台上发送新年祝福,发朋友圈分享新年的喜悦或者视频通话给远方的亲人朋友拜年等。

3、节日意义不同

古代元旦:它承载着浓厚的农耕文化内涵,是对过去一年丰收的总结以及对新一年农事顺利、阖家安康等诸多美好期盼的寄托,和天地、祖先崇拜等传统观念紧密相连,是维系家族、社会秩序以及人们精神信仰的重要节日时刻。

现代元旦:更多的是作为公历纪年的新年起始点,有着辞旧迎新的意义,人们借此机会放松身心,总结过去一年的工作、生活,同时展望未来,充满对新一年美好生活的向往,也是促进消费、拉动经济以及丰富大众文化生活的一个契机。

古人过元旦都会做什么呢?

1、南朝时荆楚元旦拜贺毕,接着是进椒柏酒,饮桃汤,进屠苏酒、胶牙饧(táng)、五辛盘……进敷于散,服却鬼丸,各吃一个鸡蛋。其中有桃汤、饮料、食品,还有药物,一应俱全,各有其特殊含义。

椒柏酒在东汉《四民月令》中已经出现。椒是花椒,古人说椒是玉衡星之精,气味芬香,服之令人身轻耐老;柏是柏树叶,古人视为仙药,可免百病。

桃汤即取桃之叶、枝、茎三者煮沸而饮,古人以桃为五行之精,能厌伏邪气。制百鬼,故饮之。

屠苏酒是在中国古代春节时饮用的酒品,故又名岁酒。屠苏是古代的一种房屋,因为是在这种房子里酿的酒,所以称为屠苏酒。据说屠苏酒是汉末名医华佗创制而成的,其配方为大黄、白术、桂枝、防风、花椒、乌头、附子等中药入酒中浸制而成。

胶牙饧隋杜公瞻注释《荆楚岁时记》胶牙的含义是“使其牢固不动”。胶牙饧实际上此俗寄托了长寿的美好愿望,因为牙齿坚固,能吃能喝,自然身体健康。

2、宋朝开始放假七天

北宋时期的“元旦”相当于现在的春节,当时国家的“假日办”要发出通知,给“上班族”放假七天。

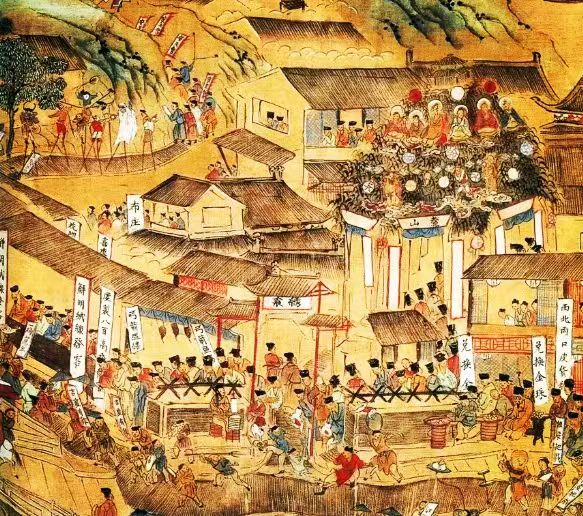

在元旦的时候,在北宋的京城,宫廷里要举行大规模的朝会,皇帝要受百官的朝贺,人们称之为“排正仗”。此时,常有辽、高丽、西夏、于阗、回纥等地的外交官前来朝贺。

孟元老在《东京梦华录》中说:“大辽大使顶金冠,后檐尖长,如大莲叶,服紫窄袍,金蹀躞;副使展裹金带,如汉服。大使拜则立左足,跪右足,以两手着右肩为一拜。副使拜如汉仪。……回纥皆长髯高鼻,以匹帛缠头,散披其服。于阗皆小金花毡笠、金丝战袍、束带,并妻男同来,乘骆驼,毡兜铜铎入贡。其中辽使臣朝见完毕,翌日要到相国寺烧香,次日于南御苑射箭,朝廷选善射武臣伴射。伴射得胜,京师市井儿拦路争献口号,观者如堵。”可见当时京城里过元旦的盛况。

元旦这天的清晨,京城里的家家户户都要早早起床,梳洗打扮,穿上新衣,走亲访友,相互祝福,把酒相庆。

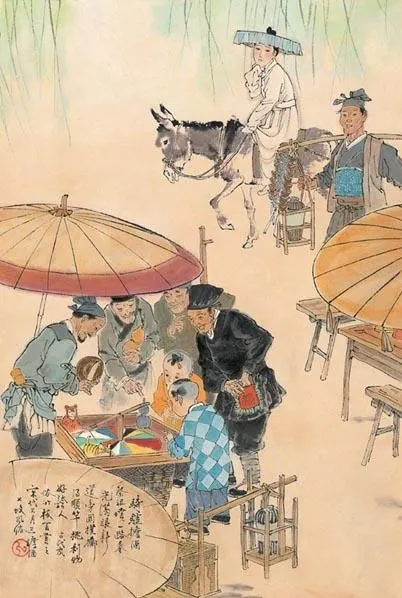

从元旦这天开始,政府准许百姓参与关扑游戏(一种博彩游戏)。元旦之夜,女子也可以入场观赌,或入店饮宴 。所谓“关扑”,是一种带有赌博性质的游戏,参与游戏的双方约定好价格,用铜钱在瓦罐内或地上掷,根据钱的字幕的多少来判定输赢,赢的人可折钱取走所扑的物品,输的人要付钱。关扑可以赌得很大,车马、地宅、歌姬、舞女,都可以作为赌资。

“关扑”简洁明了,在当时的民间非常盛行。但只有像元旦这样大的节日,官府才允许“关扑“开放,一般以食物、日常器具、果实、柴炭之类来赌。元旦之夜,有钱人家的女子或入场观赌,或入店饮宴,《东京梦华录》中说,这种事情“惯习成风,不相笑讶”。

除了放假和允许公开赌博外,北宋时期的元旦这天,京城的许多繁华街道上都要结彩棚,摆放帽子、梳子、珠翠、首饰、衣着、花朵、领抹、靴谢、玩具之类的商品,还有舞场歌馆,车马来往,络绎不绝。同时,当时也有许多饮食习俗,比如,大部分家庭要吃素饼。《东京梦华录》中说:”(元旦的开封)皆煎术汤以饮之,并烧苍术,又辟除疫疠之气。”许多人家还“用柏一枝、柿一枚、橘一枚,就中擘开,众分食之,以为一岁百事吉之兆。”如此看来,北宋的元旦真是到处洋溢着节日的气氛,非常热闹。

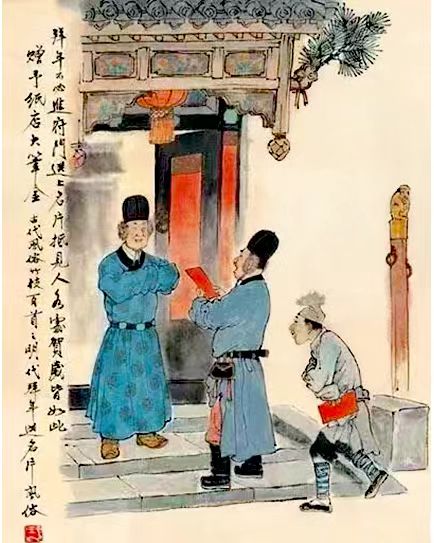

3、明朝就开始送贺年卡了

每逢元旦,正是辞旧迎新的时候,亲朋好友之间互相赠送贺年卡祝福新年快乐。据有关史料记载,我国明朝天顺年间,民间就已经出现了贺年卡。

在明朝时期,有人用二寸宽、三寸长的笺纸,在上面印制出美丽精巧的梅花图案,并目工工整整地写上姓名和地址。到了农历正月初一这天,爆竹声声,春联鲜艳,人们满脸喜悦之情,互相拜年,普天同庆,一派欢乐祥和的气氛四处弥漫。这时,有人就拿着自己精心制作的贺年卡赠送给自己的亲朋好友,既可以恭贺新春之喜,又可以送上一片温暖如春的美好情愫,真是一件很有意义又无限温馨的事情。

4、清朝的贺年卡

到了清朝康熙年间,有许多人喜欢用红色的硬纸片来制作贺年卡,有些人为了更充分地表达自己对友谊和别种情愫的珍视和看重,还十分珍重地把贺年卡装在古朴芬芳的精美锦盒里,然后怀着真诚的情感馈赠给要送的那个人,以此来表达心中的美好祝福和温暖情愫。

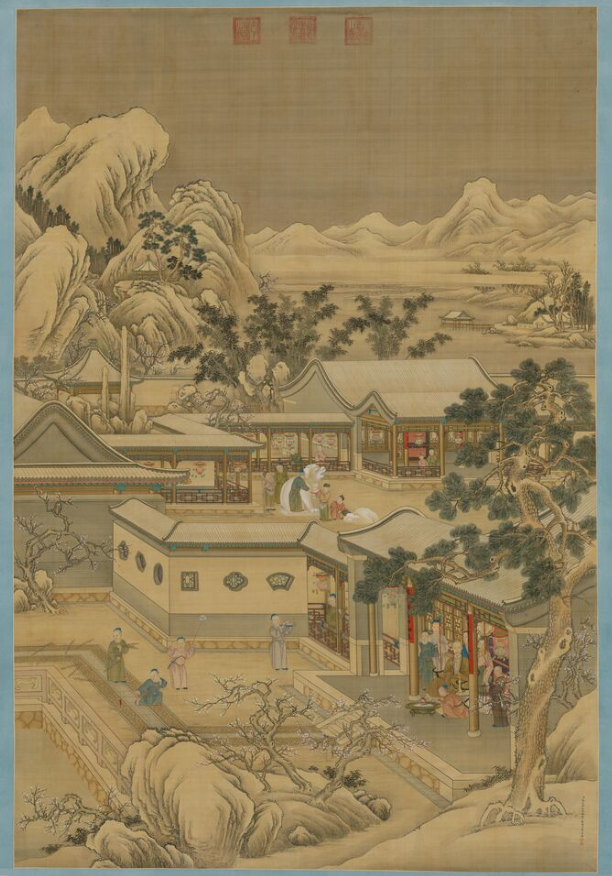

每到元旦这一天,皇帝也要与家人团聚在一起,在宫苑内点竹放炮,祈求平安吉祥。同时他还要认真地书写《心经》一册,以示庆贺。

图绘乾隆皇帝与皇族子弟在庭院内点炮竹,庆贺岁朝的热闹场景。其慈祥的目光,温柔的举止,显现出他身为帝王之外,作为普通家长的一面,令画面充满无限的爱意与温情。

《乾隆帝岁朝行乐图》轴

古与今的元旦,虽然所处时代背景、庆祝方式等有所不同,但都蕴含着人们对旧时光的告别、对未来美好生活的期待与向往。

“北京世纪视觉传媒” 全体同仁祝您元旦快乐!幸福安康!

免责声明:所载内容来源互联网、微信公众号等公开渠道,本公众号对文中观点保持中立,仅供参考、交流等非商业目的。转载的稿件和图片版权归原作者和机构所有,如有侵权,请后台留言联系删除。

“世纪视觉传媒”演播室,采用3D高清虚拟实时抠像技术,这项技术优于实景搭建,免去复杂的道具成本、人工成本和时间成本,且以真三维模型、循环动画、图表文字等表现形式,采用物理机位、虚拟摇臂、全场景转场等各种功能,并配备多机位广播级高清摄像系统以及专业音频系统,实现整个演播室场面真实、大气、精彩和炫丽。

来源:世纪视觉传媒 http://www.shijishijue.com